全部

▼

搜索

熱搜:

位置:中冶有色 >

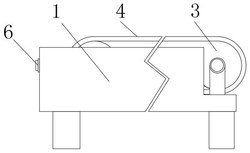

> 便于監(jiān)測速度和打滑的帶式輸送機

1086

編輯:中冶有色技術(shù)網(wǎng)

來源:鶴慶北衙礦業(yè)有限公司

1086

編輯:中冶有色技術(shù)網(wǎng)

來源:鶴慶北衙礦業(yè)有限公司

分享 0

分享 0

舉報 0

舉報 0

收藏 0

收藏 0

反對 0

反對 0

點贊 0

點贊 0

中冶有色技術(shù)平臺

中冶有色技術(shù)平臺 2025年03月21日 ~ 23日

2025年03月21日 ~ 23日  2025年03月28日 ~ 30日

2025年03月28日 ~ 30日  2025年03月28日 ~ 30日

2025年03月28日 ~ 30日  2025年04月11日 ~ 13日

2025年04月11日 ~ 13日  2025年04月27日 ~ 29日

2025年04月27日 ~ 29日