引言

對于礦井通風(fēng)設(shè)計�����,傳統(tǒng)方法是通過統(tǒng)計各需風(fēng)點的風(fēng)量與解算一條最大阻力的風(fēng)路來分別確定礦井的風(fēng)量與風(fēng)壓,從而選擇通風(fēng)設(shè)備����。該方法對于單一進(jìn)風(fēng)井與回風(fēng)井的小礦井完全可行,但對于有多個進(jìn)�、回風(fēng)口的大型復(fù)雜礦井,傳統(tǒng)方法較難準(zhǔn)確確定各進(jìn)�����、回風(fēng)口的風(fēng)量以及最困難風(fēng)路的阻力�,而利用風(fēng)網(wǎng)解算程序可以達(dá)到快速、準(zhǔn)確解算礦井各井巷風(fēng)量及風(fēng)阻的目的�。目前,能夠進(jìn)行風(fēng)網(wǎng)解算的程序很多����,但大都停留在專家級別,難以操作且交互性差[1]�����。Ventsim是澳大利亞Chasm公司開發(fā)的一款三維可視化專業(yè)礦井通風(fēng)軟件���,具有操作簡單�����、形象直觀的特點�。本文以某設(shè)計礦山為研究對象,通過利用ventsim軟件對其進(jìn)行模擬建模研究��,得出了各井巷����,特別是各進(jìn)、回風(fēng)口的風(fēng)流狀態(tài)�����,為該礦井的通風(fēng)設(shè)計提供了重要的依據(jù)���。

1 礦井通風(fēng)概況

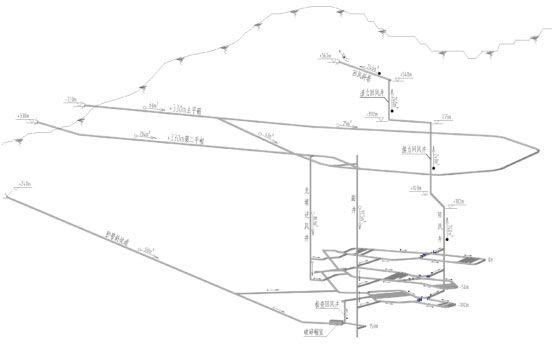

該設(shè)計礦井生產(chǎn)能力為5000t/d�,采用平硐+盲副井+膠帶斜坡道開拓����。主要進(jìn)風(fēng)井巷為主平硐、第二平硐����、盲副井、充填進(jìn)風(fēng)井以及膠帶斜井���?����;仫L(fēng)井巷由+100m~-100m回風(fēng)井�、+100m~+370m回風(fēng)井�、+370m~+520m回風(fēng)井以及+520m~地表回風(fēng)斜巷接力組成。主要進(jìn)風(fēng)平硐口標(biāo)高+330m�����,�,膠帶斜井口標(biāo)高+248m,開采標(biāo)高-100m~+100m���?�;仫L(fēng)斜巷口標(biāo)高+560m�。困難時期同時通風(fēng)水平為-100m����、-50m與0m�����。礦區(qū)主要采用大直徑深孔嗣后充填法和分段空場嗣后充填法�����,其采場分別采用本水平進(jìn)����、回風(fēng)及上行式通風(fēng)��。全礦通風(fēng)系統(tǒng)為集中抽出式通風(fēng)���。

全礦的新風(fēng)主要由主平硐�、第二平硐進(jìn)入�����,膠帶斜坡道輔助進(jìn)風(fēng)�。其中主平硐與第二平硐的新鮮風(fēng)流需經(jīng)由充填進(jìn)風(fēng)井與盲副井進(jìn)入各中段運輸巷道再到各采場。膠帶斜坡道的新風(fēng)可先送至-100m中段��,再由采區(qū)斜坡道進(jìn)入以上各中段����。新風(fēng)進(jìn)入采場清洗工作面后,污風(fēng)集中由中段回風(fēng)聯(lián)絡(luò)道��、接力回風(fēng)井���、總回風(fēng)道以及回風(fēng)斜巷排出地表�。

通風(fēng)系統(tǒng)見圖1����。

2 風(fēng)量計算

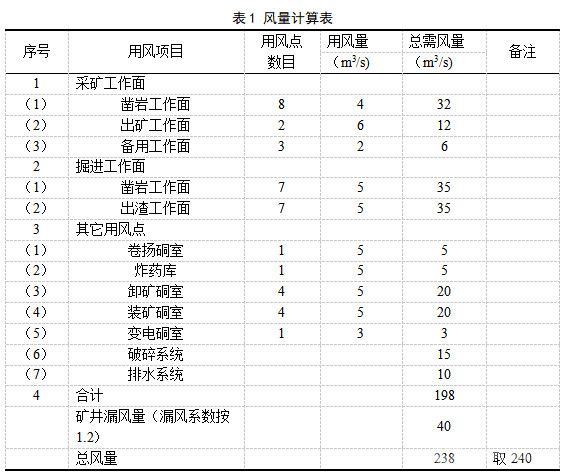

結(jié)合柴油設(shè)備和工作面需風(fēng)量計算風(fēng)量如表1所示,計算得出礦井總需風(fēng)量為240m3/s�。

表1 風(fēng)量計算表

3 系統(tǒng)模型

根據(jù)礦井通風(fēng)系統(tǒng)布置,利用ventsim軟件建立模型如圖1所示�����。

圖1 通風(fēng)系統(tǒng)模型

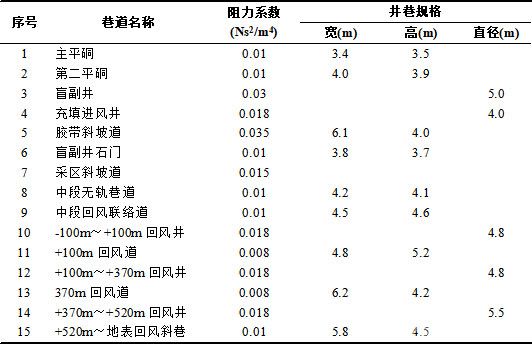

輸入通風(fēng)參數(shù)��,主要輸入數(shù)據(jù)如表2所示�。

表2 系統(tǒng)主要輸入?yún)?shù)表

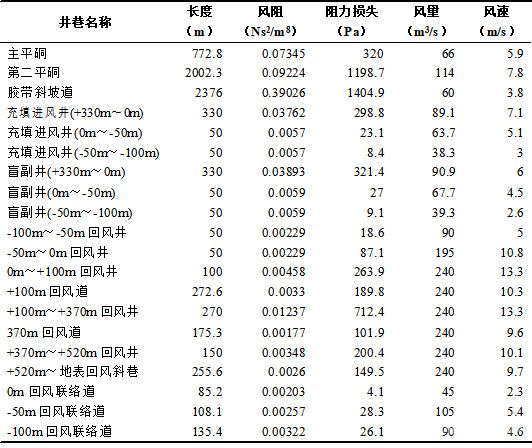

4網(wǎng)絡(luò)解算

為合理分配風(fēng)量,并使各進(jìn)���、回風(fēng)井巷同時滿足經(jīng)濟(jì)斷面和安全堆積規(guī)定的極限風(fēng)速的要求���,風(fēng)量調(diào)節(jié)主要采用增阻方式[2]��。按此方式經(jīng)反復(fù)調(diào)節(jié)全礦通風(fēng)系統(tǒng)��,得出全礦礦井總阻力為3736Pa����。主要風(fēng)路解算結(jié)果見表3���。

表3 主要風(fēng)路解算結(jié)果

5 結(jié)束語

本文利用ventsim軟件對上述設(shè)計礦井進(jìn)行了網(wǎng)絡(luò)解算與模擬研究�����,形象直觀的得出了通風(fēng)系統(tǒng)的運行狀態(tài)��,解決了傳統(tǒng)方法對各井巷的風(fēng)量�,特別是各進(jìn)風(fēng)口與回風(fēng)口的風(fēng)量以及阻力最大的風(fēng)路難以確定的難題���。對同類礦井通風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)計有一定的借鑒意義�。

參考文獻(xiàn)

[1] 王海寧. 礦井風(fēng)流流動與控制[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2007.

[2] 于潤滄. 采礦工程師手冊[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2009.

聲明:

“礦井通風(fēng)系統(tǒng)模擬設(shè)計” 該技術(shù)專利(論文)所有權(quán)利歸屬于技術(shù)(論文)所有人�。僅供學(xué)習(xí)研究,如用于商業(yè)用途,請聯(lián)系該技術(shù)所有人����。

我是此專利(論文)的發(fā)明人(作者)

721

編輯:中冶有色技術(shù)網(wǎng)

來源:中國瑞林工程技術(shù)有限公司

721

編輯:中冶有色技術(shù)網(wǎng)

來源:中國瑞林工程技術(shù)有限公司

分享 0

分享 0

舉報 0

舉報 0

收藏 0

收藏 0

反對 0

反對 0

點贊 0

點贊 0

中冶有色技術(shù)平臺

中冶有色技術(shù)平臺 2025年03月25日 ~ 27日

2025年03月25日 ~ 27日  2025年03月28日 ~ 30日

2025年03月28日 ~ 30日  2025年03月28日 ~ 30日

2025年03月28日 ~ 30日  2025年04月24日 ~ 27日

2025年04月24日 ~ 27日  2025年04月27日 ~ 29日

2025年04月27日 ~ 29日