全部

▼

搜索

熱搜:

位置:中冶有色 >

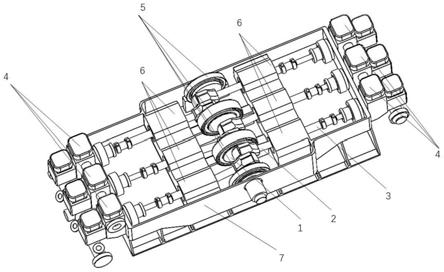

> 用于鉆井作業(yè)的活塞式鉆井泵的制作方法

812

編輯:中冶有色技術(shù)網(wǎng)

來源:中海石油(中國)有限公司北京研究中心

812

編輯:中冶有色技術(shù)網(wǎng)

來源:中海石油(中國)有限公司北京研究中心

分享 0

分享 0

舉報(bào) 0

舉報(bào) 0

收藏 0

收藏 0

反對 0

反對 0

點(diǎn)贊 0

點(diǎn)贊 0

中冶有色技術(shù)平臺

中冶有色技術(shù)平臺 2025年03月28日 ~ 30日

2025年03月28日 ~ 30日  2025年03月28日 ~ 30日

2025年03月28日 ~ 30日  2025年03月28日 ~ 30日

2025年03月28日 ~ 30日  2025年04月11日 ~ 13日

2025年04月11日 ~ 13日  2025年04月11日 ~ 13日

2025年04月11日 ~ 13日