全部

▼

搜索

熱搜:

位置:中冶有色 >

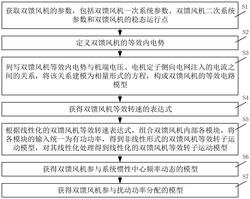

> 用于電力系統(tǒng)頻率動(dòng)態(tài)分析的雙饋風(fēng)機(jī)簡(jiǎn)化建模方法

702

編輯:管理員

來(lái)源:華北電力大學(xué)

702

編輯:管理員

來(lái)源:華北電力大學(xué)

分享 0

分享 0

舉報(bào) 0

舉報(bào) 0

收藏 0

收藏 0

反對(duì) 0

反對(duì) 0

點(diǎn)贊 0

點(diǎn)贊 0

中冶有色技術(shù)平臺(tái)

中冶有色技術(shù)平臺(tái) 2025年03月25日 ~ 27日

2025年03月25日 ~ 27日  2025年03月28日 ~ 30日

2025年03月28日 ~ 30日  2025年03月28日 ~ 30日

2025年03月28日 ~ 30日  2025年04月11日 ~ 13日

2025年04月11日 ~ 13日  2025年04月24日 ~ 27日

2025年04月24日 ~ 27日